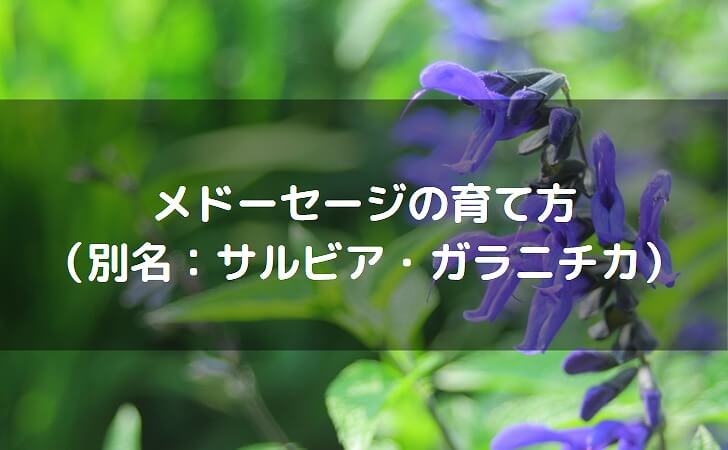

メドーセージは、日本ではサルビア・ガラニチカという品種名で流通しているシソ科の多年草です。

夏から秋にかけて濃い青紫色の花を長い花穂に沢山咲かせます。花色が鮮やかで風に揺れる姿が涼しげで美しいのが特徴です。

メドーセージは非常に丈夫で育てやすい植物ですが、それほどメジャーな植物ではないことから育て方に関する情報は豊富にはありません。基本的な育て方や耐寒性、増やし方など知りたいという方は多いと思います。

この記事では、メドーセージの基本的な育て方や季節ごとのお手入れのポイントをご紹介します。また、メドーセージの冬越しの注意点や株分けなどによる増やす方法についても詳しく解説します。

メドーセージの種まき時期と方法

メドーセージの種まきの適期は、春の3~4月頃と秋の9~10月頃です。発芽適温は20℃前後なので、この気温になった頃に蒔くようにします。

メドーセージの種まきの方法は次のとおりです。

- 育苗ポットやプラスチックの容器を用意する。

- 底に穴を開けて水はけを良くする。

- バーミキュライトや赤玉土などの軽くて水はけの良い土を入れる。

- 種を1か所に3~4個ずつ重ならないように蒔く。

- 上から薄く土をかぶせて、霧吹きで水を与える。

- 発芽するまで土が乾燥しないように水やりを続ける。

- 直射日光は避け、日当たりと風通しの良い場所に置く。

- 発芽すると1~2週間で芽が出てきます。

- 芽が出たら、本葉が2~3枚になるまで育てる。

- 間引きして1か所に1本だけ残す。

間引いた苗は捨てずに別のポットに植え替えることもできます。

当面の間はポットで育て、苗が大きくなったら地植えや鉢植えに移植します。

メドーセージ栽培に適した環境(用土づくり・水やりと肥料の与え方)

種まきを終えたらメドーセージ栽培に適した環境づくりを行います。

メドーセージは、日当たりと風通しが良い場所を好みます。直射日光にも耐えられますが、半日陰でも育ちます。

ただし、生育や花付きは日当たりの良い場所の方が優れるため、美しい花姿を楽しむためにはよく日の当たる場所で育てましょう。

次に、用土づくりと水・肥料についてお伝えします。

【用土づくり】

用土は、水はけの良いものが適しています。メドーセージは痩せ地でも育つ植物ですが、栄養分が少なすぎると花付きが悪くなります。

庭植えの場合は、腐葉土や堆肥などを混ぜ込んで改良しましょう。鉢植えの場合は、市販の草花用培養土やハーブ用培養土を使うか、赤玉土と腐葉土を混ぜたものを使うと良いです。

【水やり】

水やりは、乾燥気味に管理することがポイントです。

メドーセージは水切れに強いので、水の与え過ぎに弱い植物です。水やりの回数は、土の表面が乾いたら行う程度にしますが、鉢植えの場合は、鉢底から水が出るくらいたっぷりと与えると良いでしょう。

冬は生育が止まるので、水やりを控えめにしてください。

【肥料】

肥料は、春から秋にかけて生育期に施します。メドーセージは肥料を多く必要とする植物ではありませんが、花付きを良くするために適度な施肥が必要です。

庭植えの場合は、春に元肥として緩効性化成肥料や有機質肥料を施します。鉢植えの場合は、生育期に月に1~2回程度液体肥料を与えるか、緩効性化成肥料を定期的に補充しましょう。

以上が、メドーセージ栽培に適した環境(用土づくり・水やりと肥料の与え方)です。メドーセージは丈夫で耐暑性が高い植物ですが、日当たりや水やりなどの基本的な管理をしっかり行うことで、より美しく健康的に育てることができます。メドーセージの栽培環境に気を付けて、長い花期を楽しみましょう。

メドーセージの地植えの時期と方法

メドーセージは、日当たりと風通しが良い場所で地植えすると、美しい花を長く楽しむことができます。

地植えの時期は、春から初夏にかけてが適しています。この時期に植え付けると、夏の暑さにも寒さにも強い株に成長します。

メドーセージは繁殖力が旺盛なので、植え付ける場所は他の草花との間隔を十分にとっておくと良いでしょう。また、仕切りなどを使って根が広がらないようにするとのも有効です。

地植えの手順は、以下のとおりです。

- 植え付ける前に、土をほぐして水はけを良くする。

- 腐葉土や堆肥などを混ぜ込んで有機質を与える。

- 根を傷めないようにポット苗を鉢から取り出す。

- 根が張りすぎている場合はやさしくほぐす。

- 土を掘って穴を作り、苗を植え付ける。

- 苗の根元が土面と同じ高さになるように調整する。

- 土を戻して、空気が入らないように注意しながらしっかりと固める。

苗を植え付ける際は、深く植えすぎると根腐れの原因になるので植え付けの高さには注意しましょう。

メドーセージを鉢植え・プランターで育てる方法

メドーセージは、鉢植えやプランターでも楽しむことができる丈夫な植物です。

鉢やプランターは、メドーセージの根が十分に広がれる大きさのものを選びます。メドーセージは繁殖力が強いので、小さすぎると根詰まりを起こしやすくなります。

鉢植えやプランターで育てる場合は、次のとおり行います。

- 鉢底ネットや鉢底石などを敷いて水はけを良くする。

- 培養土は、市販のハーブ用や観賞植物用のものを用意する。

- 水はけが悪い場合は、砂やパーライトなどを混ぜて改善する。

- 根を傷めないようにポット苗を鉢から取り出す。

- 根が張りすぎている場合は、やさしくほぐす。

- 鉢に土を入れて穴を作り、苗を植え付ける。

- 苗の根元が土面と同じ高さになるように調整する。

- 土を戻して空気が入らないように注意しながらしっかりと固める。

- 鉢底から水が出るくらいたっぷりと水を与える。

以上が、メドーセージを鉢植え・プランターで育てる方法です。

特に難しいことはありませんが、繁殖力が強いので鉢植えやプランターは大きいものを選ぶようにしましょう。

メドーセージの植え替え時期と方法

メドーセージは、地下茎でどんどん増えるので、株が密集しすぎないように定期的に植え替えをする必要があります。

真夏は暑さで植物に負担がかかりますし冬は休眠期なので避けるようにし、春か秋の暖かい日に行うようにします。

植え替え作業の前に、根が回っているかどうかを確認します。根が鉢底から出ていたり、土が少なくなっていたりする場合は、鉢増しをします。

鉢増しするときは、今の鉢よりも2~3cm大きなものを選びます。

地植えの場合は株分けをします。株分けするときは、株元から10~15cmほど離れたところでスコップや鋤で切り離します。切り離した株は別の場所に移植します。

植え替えの手順は以下のとおりです。

- 植え替える前に、古い土や枯れた根を取り除く。

- 新しい鉢や場所に土を入れて穴を作り株を植え付ける。

以降は、地植えや鉢植え・プランターで育てる方法と同じなので上記をご参照ください。

メドーセージの室内での育て方

メドーセージを室内で育てる場合は、南向きや西向きの窓辺に置くのがおすすめです。

メドーセージは暑さにも寒さにも強いハーブですが、冬場は霜除けをして、霜にあたらないようにすると冬越しがしやすくなります。

メドーセージは乾燥気味を好むので、水やりは適度に行います。鉢植えの場合は、表土が乾いたら鉢底から水が出るくらいたっぷりと与えます。

冬は毎日ではなく、数日置きに水やりをします。水やりの際は、葉や茎に水がかからないように注意しましょう。

メドーセージは痩せ地でも育つハーブなので、肥料なしでも育ちます。鉢植えの場合も、植え付けのときに緩効性の化成肥料を与えれば、追肥はしなくても大丈夫です。肥料のやり過ぎは、むしろ肥料焼けといった病気の原因になるのでご注意ください。

メドーセージの室内での育て方です。メドーセージは丈夫で繁殖力が強いハーブですが、室内で育てる場合でも適度な切り戻しや植え替えをしてあげることで美しい姿を保つことができます。

メドーセージの花が咲く時期と香り・花言葉

メドーセージは、日本国内の流通名称で、正式には「サルビア・ガラニチカ」と呼ばれます。メキシコをはじめとした南米諸国を原産地としており、観賞用のハーブとして人気があります。

メドーセージは、6月から10月頃まで、青から紫色の花を咲かせます。花はシソ科特有のリップ状の特徴的な形状をしており、茎に縦に連なるように咲きます。花色は品種によって異なりますが、ガクが黒いのが特徴です。

メドーセージの花には強い香りがありませんが、葉にはさわやかな香りがあります。葉は料理やハーブティーに使うこともできますが、主に観賞用として楽しまれます。

メドーセージの花言葉は、「尊重」と「知恵」になります。英語で賢人を意味する「sage」と同じ綴りであることから、「知恵」の花言葉がつけられました。また、「尊重」の花言葉は、青色の花が尊敬や敬意を表すことから由来しています。

メドーセージを剪定・切り戻しする方法と目的・時期

メドーセージは低木の多年草で、花期が長く、6月から10月頃まで青から紫色の花を咲かせます。

花付きをよくするには新芽の出やすさも大事になるので、伸びてきた茎は短く切り戻します。花が終わったら剪定をして、株元からカットすることで茎が大きくなりすぎず、花芽も付きやすくなります。

剪定・切り戻しの時期と目的・方法をまとめると以下のようになります。

| 適期 | 目的と方法 | |

| 剪定 | 花が終わった後(10~11月頃) | 株元から10~15cmほど残してカット。株の形を整えることと風通しを良くして病気や害虫の予防、冬越しをしやすくすることを目的に行います。 |

| 切り戻し | 開花期(5~9月頃) | 茎の先端から3~4節分を残してカット。花付きを良くすることを目的に行います。 |

以上が、メドーセージを剪定・切り戻しする方法と目的・時期です。メドーセージは丈夫で繁殖力が強いハーブですが、適度な切り戻しや剪定をしてあげることで美しい姿を保つことができます。

「メドーセージが増えすぎ!」を防ぐ管理方法

メドーセージはハーブの中でもとくに強い繁殖力や丈夫さをもっている宿根草ハーブです。

一度根付くと地下茎でどんどん増えて、春になると爆発的に増えて伸びていきます。そのため、庭や花壇で地植えで育てる場合は、増えすぎに注意が必要です。

メドーセージが増えすぎないようにするには、以下の方法があります。

| 地下茎の伸びを制限する | ポットや鉢に入れたまま地植えするか不織布で囲んで植えるか、ハーブ用の地中しきりを使う。 |

| 剪定する | 花が終わったら剪定をして、株元からカットすることで茎が大きくなりすぎるのを防ぐ。 |

以上が、「メドーセージが増えすぎ!」を防ぐ管理方法です。

地植えする際のひと手間や、適度な切り戻しや剪定をしてあげることで大きさをコントロールすることができるので、試してみてくださいね。

メドーセージの夏越しは湿気や蒸れに注意する

メドーセージは暑さにも強いハーブですが、夏越しにはいくつか注意することがあります。

夏の間にメドーセージを元気に育てるために、以下の点にご注意ください。

- 水やりは土が乾いたらたっぷりと行う

- 水やりの際には、株元から離して鉢底から水が出るくらい与える。

- 日当たりと風通しを良くして湿気や蒸れを防ぐ

- 梅雨時の蒸れには切り戻しや剪定で対処する。

以上が、メドーセージの夏越しの注意点です。

日当たりについては、真夏の暑い時期には午前中の日光を浴びさせて、午後は日陰に移動させるか、半日陰で育てるようにすると良いでしょう。

メドーセージは暑い夏でも美しい花と香りを楽しませてくれるハーブですが、水やりや日当たり、切り戻しなど適度な手入れをしてあげることで健康的に育てることができます。

メドーセージの耐寒性と冬越しの方法

メドーセージの耐寒温度は-5℃と言われており、他のハーブに比べて耐寒性に優れていますが、外気温が-5℃を下回る降雪のある地域や霜が降りる地域では、室内に移動させてあげる方がよいでしょう。

メドーセージは地下茎で増えるタイプのハーブなので、冬になると地上部は枯れますが、地中では生きていて春になって暖かくなると新芽が出てきます。そのため、冬場は地上部を切り戻して、株元を霜よけ用のビニールや敷き藁などで覆って保温してあげましょう。

室内に取り込む場合は、日当たりと風通しの良い場所に置きます。土が乾いたら水やりをしてあげますが、水やりは控えめにしてください。

メドーセージの増やし方

メドーセージは種まきでも増やすことができるほか、株分けか挿し木で増やすことができます。

ここでは、

- 挿し木で増やす方法

- 株分けで増やす方法

上記2つの方法で増やす方法についてお伝えしていきます。

挿し木で増やす方法と時期

メドーセージの挿し木は、5〜6月頃に行うのがおすすめです。

挿し木にするときは以下の手順で行います。

- 若く元気な枝を切り取り1時間ほど水につけて挿し穂を作る。

- 枝についた葉のうち土に埋まってしまう部分を切り取る。

- 切り口に発根剤をつけて、保水性・排水性のよい清潔な土に挿す。

- 直射日光を避けて日陰に置き、土が乾いたら水やりをする。

挿し木したメドーセージは、根が付くまでは毎日水やりをします。

根付いたら、日当たりのよい場所に移しましょう。

株分けで増やす方法と時期

メドーセージは地下茎で増えるので、1~2年に一度は株分けをして整理すると良いでしょう。

メドーセージの株分けは植物に負担のかかる真冬と真夏は避けて、春か秋の暖かい日に行います。

株分けの手順は以下のとおりです。

- 地上部が枯れた冬の終わり頃に、株元から茎を切り落とす。

- 根鉢を掘り起こして、地下茎を含む部分をナイフや鋸で切り分ける。

- 切り分けた株を水洗いして、傷んだ部分や余分な葉を取り除く。

- 切り口に発根剤をつけて、保水性・排水性のよい清潔な土に植え付ける。

- 水やりは土が乾いたら行い、直射日光を避けて日陰に置く。

挿し木で増やす時と同様に、株分けしたメドーセージは根が付くまでは毎日水やりをして、根付いたら日当たりのよい場所に移します。

メドーセージの収穫時期と方法

メドーセージは観賞用のハーブとして人気がありますが、食用や薬用にも利用できる植物です。

メドーセージの収穫時期は開花期です。メドーセージは6月から10月頃まで花を咲かせますが、花が咲く前の蕾の状態が最も香りが強く、食用や薬用に適しています。

収穫は茎ごと切り取るか、葉や花を摘むかですが、茎ごと切り取る場合は株元から10cm以上上の部分をハサミやナイフで切ります。切り口は斜めにすると水分の蒸発を防げます。葉や花を摘む場合は、必要な分だけ手でつまんで取ります。

収穫後の保存方法は、以下のとおり行います。

| 保存の方法 | |

| 乾燥させる場合 | 収穫した茎や葉を束ねて風通しの良い日陰で吊るします。完全に乾燥したら、密閉容器に入れて冷暗所に保管します。 |

| 冷凍する場合 | 収穫した茎や葉を洗って水気を切り、ジップロックなどに入れて冷凍庫に入れます。 |

以上が、メドーセージの収穫時期と方法です。

メドーセージは香り高く美しいハーブですが、食べるときは注意が必要です。メドーセージは苗から入手して育てた場合は食べられませんし、種から育てた場合も味はあまりしません。

セージを食用として楽しみたいのであれば、コモンセージがおすすめです。

[surfing_other_article id=”582″]メドーセージの育て方に関するQ&A

ここでは、メドーセージの育て方に関するQ&A(質問&回答)を紹介します。

- メドーセージに毒性はある?

- メドーセージは日陰でも育つ?

- メドーセージは多年草?

上記の問いについて詳しく回答していますので、参考にしてみてくださいね。

メドーセージに毒性はある?

薬用セージとして知られるのは、コモンセージやクラリセージなどの一部の品種で、葉に精油やタンニンなどを含み、抗菌作用や消化促進作用などがあるとされています。

しかし、これらの品種も過剰摂取すると毒性を示すことがあります。特に妊娠中や授乳中の女性は注意が必要です。

メドーセージについては、薬用セージほどの毒性はないと考えられますが、安全性について十分なデータがありません。

また、セージやサルビアの仲間は種類が多く、見分けが難しい場合もあります。そのため、メドーセージを食べたりハーブティーにしたりすることはおすすめできません。

セージの種類や特徴についてはこちらのページで詳しくお伝えしています。

[surfing_other_article id=”9″]メドーセージは日陰でも育つ?

メドーセージは日陰でも育ちますが、花芽が付きにくくなったり、花色が薄くなったりする可能性が高いです。

また、湿気が多くなると葉や茎が蒸れて病気になる可能性もあります。

どうしても日陰でしか育てられない場合は、日当たり以外の要素を十分に満たすように育てると良いでしょう。

メドーセージは多年草?

メドーセージは多年草です。

冬には地上部が枯れて休眠するので一年草のように感じるかもしれませんが、春になると新芽が出てきます。

ただし、1~2年に1度は株分けをして整理したり、霜が降りるような寒冷地であれば冬越し対策をしっかりと行うことが大切です。

まとめ:メドーセージの育て方のポイント

メドーセージは、夏から秋にかけて美しい青紫色の花を咲かせるシソ科の多年草です。

メドーセージは丈夫で育てやすく、日当たりと風通しの良い場所に植えれば痩せ地でもよく育ちます。水やりや肥料は控えめで、病害虫にも強いです。開花期に切り戻しをすると花期が長くなりますし、株分けをすると増やすこともできます。

メドーセージは耐寒性がやや強いですが、霜が降りるような地域では冬にマルチングをして保護する必要があります。春か秋に株分けをする際は、地下茎を切り離して鉢植えにしたり他の場所に植えたりします。

メドーセージは涼しげで鮮やかな花色が魅力的な植物です。育ててみたいという方はこの記事の内容を参考に挑戦してみてくださいね。

【追記】

メドーセージの虫除けなどの利用法や効能のほか、メドーセージは食べられるのかといった疑問についてまとめる記事を作成中です。