私はハーブファスティングの専門家である織田剛氏のセミナーやyoutubeで学んでハーブファスティングを始めてみました。

織田剛氏は、無料でハーブファスティングに関するセミナー動画を公開してくれているので、ハーブファスティングの概要や具体的なやり方まで学ぶことができます。

[surfing_voice icon=”https://www.inakodo.com/herb/wp-content/uploads/2023/12/hiro.jpg” name=”ハーブ夫婦 ひろ” type=”l” font_color=”000″]ハーブファスティングのおかげで、ずっと抱えていた体のダルさや寝起きの悪さなどが改善でき、生まれ変わったような感覚を実感できました![/surfing_voice]

この記事では、ハーブファスティングに関する情報や私の実体験をまとめているので、ハーブファスティングに興味がある方は、ぜひ最後までお読みください。

ハーブファスティングのやり方を今すぐ確認する

ハーブファスティングとは?

ハーブファスティングはハーブを使用した断食方法のことで、ハーブの成分を利用して体内の不要な物質を排出することを目的としたものです。

ハーブにはデトックス効果や免疫力アップ効果があるため、ハーブファスティングを行うことにより体内の老廃物を排出し、健康な体を作ることができるとされています。

ハーブファスティングの効果とメリット

ハーブファスティングによって体内の不要な老廃物を排出し身体を浄化することで、代謝が向上してダイエット効果のほか、免疫力を高める効果もあります。

効果やメリットを表にまとめてみると以下のようになります。

※右にスクロールできます→→

| 効果・メリット |

補足事項 |

| ダイエット効果 |

ハーブファスティング中は食事を摂らないため、不足したエネルギーの代わりとして脂肪が燃焼されることから体重や体脂肪が減りやすくなります。 |

| デトックス効果 |

ハーブファスティングで体内の老廃物を排出した結果、腸内環境の改善につながります。腸内環境が整うと、肌トラブルや免疫力の低下などの原因となる悪玉菌の増殖を抑えることができます。 |

| アンチエイジング効果 |

ハーブファスティングで体内の酸化ストレスを減らすことで、老化の進行を遅らせることができます。 |

| メンタル効果 |

ハーブファスティングで食欲や欲求をコントロールすることで、精神的な強さや自信を得ることができます。また、ハーブティーに含まれる成分にはリラックス効果や睡眠改善効果もあります。 |

始める前に知っておきたいこと

ハーブファスティングを始める前には、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

まず、ハーブファスティングは断食の一種であり、食事を摂らずにハーブティーを飲むことで体内を浄化する方法です。そのため、体調や健康状態によっては適さない場合もあります。特に、病気や妊娠中の方、薬を服用している方は注意が必要です。

さらに、ハーブファスティングを始める前には十分な知識を身につけることも大切です。ハーブの種類や効果、適切な摂取方法などを理解することで、効果的なファスティングができるでしょう。

ハーブファスティングは体内の浄化やデトックス効果が期待できる方法ですが、無理な断食や適切な知識のないまま始めると逆効果になることもあります。したがって、ハーブファスティングを始める前には注意点をしっかりと把握し、安全かつ効果的に取り組むことが大切です。

それでは次から、実際のハーブファスティングのやり方についてお伝えしていきます。

ハーブファスティングのやり方

ハーブファスティングの方法自体はとても簡単ですが、いくつか必要な手順や知っておくべきことがあります。

ここでは、

- ハーブファスティングの基本的な手順

- ハーブの選び方

上記2点について詳しくお伝えしていきます。

[surfing_voice icon=”https://www.inakodo.com/herb/wp-content/uploads/2023/12/hiro.jpg” name=”ハーブ夫婦 ひろ” type=”l” font_color=”000″]面倒に感じるかもしれませんが、やることはとってもシンプルなので、やることをイメージしながら進めてみてくださいね。[/surfing_voice]

ハーブファスティングの基本的な手順

ハーブファスティングを行う際には、次の3つの手順に沿って行うべきことが異なります。

- ファスティングを行う前の準備

- ファスティング期間

- ファスティング終了後の回復期間

それぞれの方法について以下にまとめます。

1.ファスティングを行う前の準備

ファスティングを始める前に、食事や生活習慣を整えることが大切です。特に、動物性のたんぱく質や脂質、糖質、加工食品、アルコールなどは控えるようにしましょう。

また、水分やミネラルの摂取を増やすことも重要です。

ファスティング前の期間は、個人差がありますが、3日から1週間程度が目安です。

2.ファスティング期間

ファスティング中は、固形物を一切摂らずにハーブティーなどの液体だけで過ごします。

ハーブティー以外にも、コールドプレスジュースや野菜スープ、完全無欠コーヒーなども飲むことができます。ただし、糖分や塩分は控えめにします。

ファスティング中の期間は、個人差がありますが、3日から10日程度が目安です。まずは1食だけ抜く生活を始め、次に1日だけファスティングをするなど、少ない期間から始めるようにすると良いでしょう。

3.ファスティング終了後の回復期間

ファスティングを終えた後は、回復食を摂ることが大切です。

回復食とは、消化の良い食べ物を少量ずつ摂ることです。例えば、りんごなどの果物、白米やおかゆなどの炭水化物、豆腐や魚などのたんぱく質などがあります。

また、水分やミネラルの摂取も忘れないようにしましょう。

回復食の期間は、個人差がありますが、3日から1週間程度が目安です。

ハーブティーの選び方

ハーブファスティングを行う際には、適したハーブティーを選ぶことが重要です。

解毒作用がある以下のハーブティーの中から選ぶようにしましょう。

これらのハーブは、身体の浄化や解毒効果がありファスティングの効果を高めることができます。

ハーブの選び方には個人の好みも関係してくるため、自分自身が好きな香りや効果を重視することも大切です。

また、ハーブの購入には信頼できるお店やオンラインショップを利用し、品質の良いものを選ぶようにしましょう。

我が家のハーブファスティング実践例

僕たち夫婦はハーブファスティングによって大きく人生が変わりました!

[surfing_voice icon=”https://www.inakodo.com/herb/wp-content/uploads/2023/12/hiro.jpg” name=”ハーブ夫婦 ひろ” type=”l” font_color=”000″]最近では、周りの人から「何をやったらそんなに健康的になれるの?」と聞かれることが多いですが、全てはハーブファスティングのおかげ。

ここからは、我が家で行っているハーブファスティングの方法をご紹介します。[/surfing_voice]

ハーブファスティングは、このような症状がある方にとって良い効果が得られるでしょう。

- 毎日体がダル重い

- 寝ても寝ても眠たい

- 頭がいつもボーっとする

- ぜい肉が気になる

ハーブファスティングをしていくうちに、体がスッキリして若返ったような感じになれると思いますよ!

それでは早速ですが、ハーブファスティング中に口にするものをご紹介します。

「えっ!たったこれだけ?」と感じるかもしれませんが、思ったほど苦痛もなく続けられる理由とともにお伝えしていきます。

|

食事の内容 |

| 朝食 |

MCTオイル入りバターコーヒー(完全無欠コーヒー) |

| 昼食 |

ハーブティー or コールドプレスジュース |

| 夕食 |

若返りスープ |

それぞれの具体的な方法について、もう少し詳しくご紹介していきます。

朝食

朝食はMCTオイル入りのバターコーヒー(通称:完全無欠コーヒー)を飲みます。

■用意するもの

- アップグレード・コーヒー豆で淹れた熱々のブラックコーヒー(150ml)

- グラスフェッドバター 大さじ1(10g)

- MCTオイル 小さじ1(5ml)

MCTオイル入りバターコーヒー(完全無欠コーヒー)を作るために必要な材料はこの3つです。

それぞれの材料についてもう少し詳しくお伝えします。

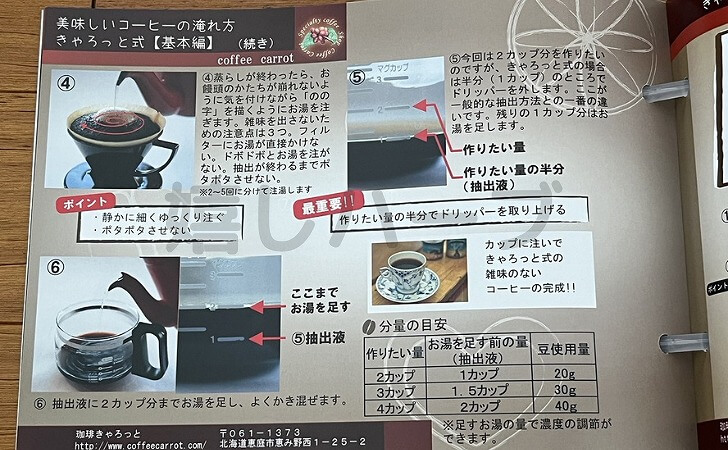

アップグレード・コーヒー豆のブラックコーヒー

アップグレード・コーヒー豆とは、カビや農薬などの有害物質が含まれていない高品質なコーヒー豆です。

コーヒー豆は、収穫から加工、移送時などの過程で、どうしてもカビが生えてしまうものもあり、一般的に売られているコーヒー豆の大部分はカビが生えている豆が混入していると言われています。

カビが生えていない「カビなしコーヒー」は焙煎前などに手作業でカビの生えたコーヒー豆を除去している店舗で購入するのが良いでしょう。

【参考】

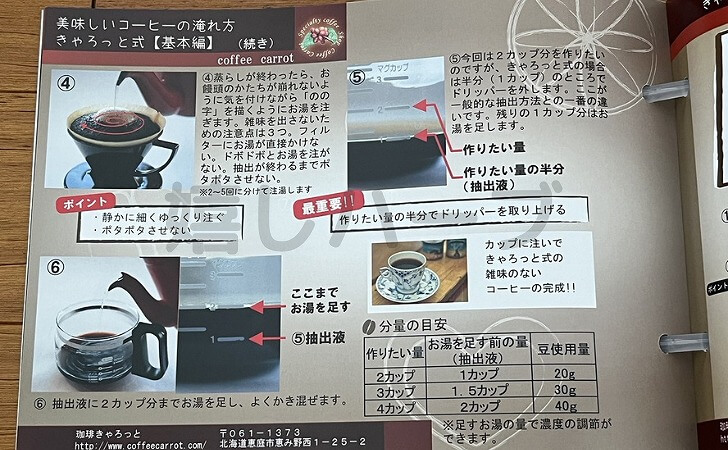

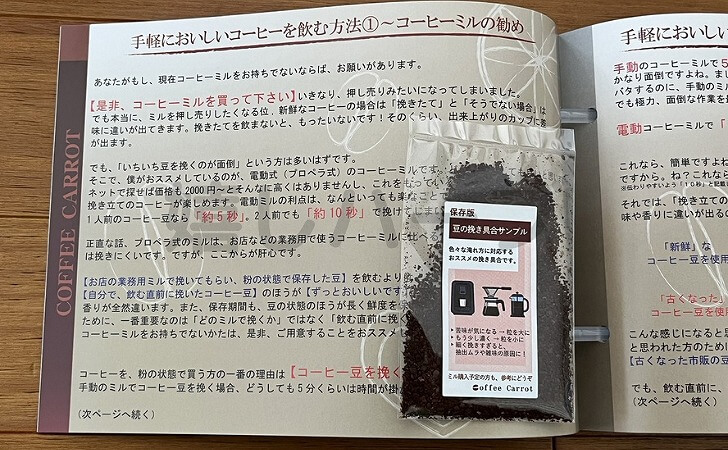

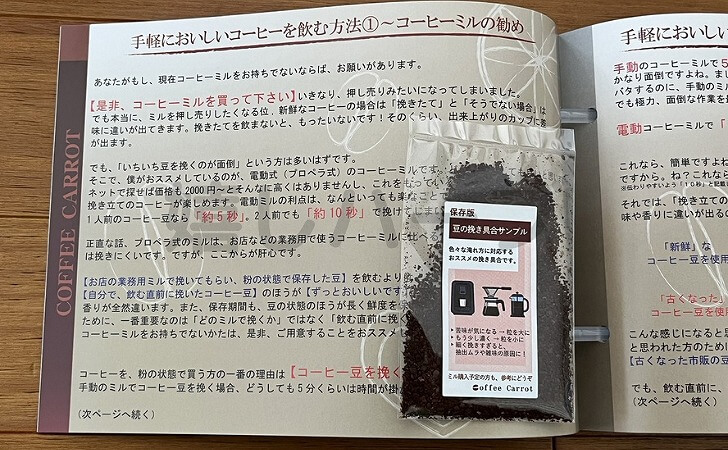

我が家では珈琲きゃろっとのカビなしコーヒーを飲んでいますが、焙煎士が全て手作業でカビが生えた豆を除去しているとのこと。焙煎にも拘りがあり、風味豊かなコーヒー豆を届けてくれるコーヒーショップです。

朝食はコーヒー1杯なので、美味しいコーヒーを飲みたいと思っていますが、珈琲きゃろっとのおかげで満足できる1杯が楽しめています。

ショップの強いこだわりが伝わってくるコーヒーの淹れ方の説明書が同封されてきます。

挽き方のサンプルまでついてきます(すごい!)

(お店で挽いてもらうことも可能です)

お得なお試しセットがあるので、気になる方は試してみてはいかがでしょうか。

お試しセットの詳細>>珈琲きゃろっと公式ページ

どんなコーヒーが届くか気になる方は、体験談のページを参考にしてみてください

珈琲きゃろっとの口コミ・レビューページ

グラスフェッドバター

グラスフェッドバターとは、牧草だけを食べて育った牛のミルクで作られたバターで、一般的なバターよりも不飽和脂肪酸やオメガ3脂肪酸、共役リノール酸などの良質な脂質が多く含まれています。

これらの脂質は、血液をサラサラにしたりコレステロールを下げたり、脂肪燃焼を促進したりする効果があります。また、ビタミンAやEなどの抗酸化物質も豊富に含まれています。

味もよく、口に含んでみるとバニラアイスのような濃厚な味が広がります。

ブラックコーヒーに溶かすことで、バランスの良い風味になりますし必要な栄養素も補給できます。

【参考】

私はニュージーランド産の「Westgold」を選びました。お菓子作りのブログで質とコストの面で人気が高かったのが理由です。

カチカチの冷凍状態で届きました。そのまま食べても美味しいバターです。

Westgoldは一部のスーパーでも取り扱いがあるようですが、ネット販売で購入するのが便利です。

MCTオイル

MCTオイルとは、中鎖脂肪酸という消化や吸収が早くエネルギーに変わりやすい脂肪酸のみで作られたオイルで、ダイエットや集中力の向上に効果があると言われています。

ココナッツオイル由来のものが推奨されています。

【参考】

GronG社のMCTオイルを選びました。一部では、コーヒーに混ぜると酸味を感じるという口コミもありましたが、化学的工程や食品添加物を使用せずに作っているので安心して使える点が決め手でした。

個人的な見解ですが、風味は特に影響はないので安心しました^^

GronG社のMCTオイルは一部のスーパーでも取り扱いがあるようですが、ネット販売で購入するのが便利かなと思います。

リンク

MCTオイル入りバターコーヒー(完全無欠コーヒー)の作り方

MCTオイル入りバターコーヒー(完全無欠コーヒー)の作り方はとても簡単です。

コーヒーを淹れたら、グラスフェッドバターとMCTオイルを入れて、ミニブレンダーで泡立つまで混ぜます。泡立てることで、バターやオイルがコーヒーによく溶け込みます。

泡立てる際には、コーヒーがカップからこぼれないように注意してください。

MCTオイル入りバターコーヒーは、朝食代わりに飲むことで、空腹感を抑えたり脳の働きを高めたりする効果が期待できます。

ただし、MCTオイル入りバターコーヒーには高カロリーな脂質が含まれているので、飲み過ぎると逆効果になる可能性もあります。1日1杯程度を目安にしてください。

昼食

昼食にはハーブティーを飲みます。

先ほどもお伝えしましたが、ハーブファスティングに適したハーブとしては、解毒作用がある以下のハーブティーを用いると良いです。

無農薬栽培のハーブから作られたハーブティーを選ぶようにしましょう。

【参考】

我が家が選んだハーブティーは「森のこかげ」のゴボウ茶です。

ゴボウ茶を選んだのは、単純に3つのハーブティーの中で一番美味しそうだったのが理由ですが、その中でも国内産で無添加100%のゴボウを使用していることから選定しました。

ゴボウ茶は思った以上に香ばしくて美味しいですよ。

リンク

夕食

夕食には若返りスープを飲みます。以下の手順で作ったスープの上澄みだけを飲みますが、不思議なことにとっても満足感があるので辛い感じはありません。

若返りスープの作り方は次のとおりです。

- 5種類以上の有機野菜を使う

- 安全な骨付き肉を入れる

- 20分以上煮出す

野菜の例としては、しめじ、トマト、カボチャ、にんじん、玉ねぎ、葉もの(パセリやほうれん草)を用い、骨付き肉は鳥ガラ、牛テール、魚のアラを使います。

ここで問題になるのが有機野菜が簡単に手に入らないということですが、有機野菜は、大地を守る会といった専門の宅配サービスを使うのが便利です。

ハーブファスティングの効果を実感するためのポイント

ハーブファスティングを行う際には、十分な水分摂取が必要です。ハーブファスティング中は、体内の老廃物を排出するために水分が必要となります。こまめな水分補給を心がけましょう。

また、適度な運動も効果的です。ハーブファスティング中は、体内のデトックス効果を高めるために適度な運動を行うことが大切です。ウォーキングやストレッチなど軽い運動を取り入れることで、効果を実感しやすくなります。

さらに、十分な休息も重要です。ハーブファスティングは体内の浄化を促すため、体に負担がかかることもあります。そのため、十分な休息をとることが必要です。睡眠時間を確保し、心身のリラックスを心がけましょう。

これらのポイントを意識しながらハーブファスティングを行うことで、より効果を実感しやすくなります。しっかりと準備をし、自分に合った方法で取り組んでみてください。

ハーブファスティングの効果的な継続方法

ハーブファスティングは、体内の不要な毒素を排出し、健康を促進する効果があります。しかし、効果を実感するためには継続的な取り組みが必要です。

ハーブファスティングを継続するためには、定期的なスケジュールを立てることも大切です。毎週末や月に一度など、自分に合った頻度で行うことで、習慣化しやすくなります。

さらに、ハーブファスティングを継続するためには、モチベーションを保つことも重要です。例えば、効果を実感したい目標を設定したり、仲間と一緒に取り組むことで、モチベーションを高めることができます。

ハーブファスティングに限った話ではありませんが、ハーブファスティングをすることで実現したい「なりたい自分像」を明確にしておくと、挫折する確率を減らすことができるでしょう。

織田剛氏のハーブファスティングセミナー

織田剛氏は、ハーブファスティングのセミナーの動画を無料公開してくれています。

このセミナーを視聴するだけでもハーブファスティングの概要や実際のやり方の一部を学ぶことができます。

ここでは、講師の織田剛氏の経歴やセミナーで学べること、セミナーへの参加方法についてご紹介します。

織田剛氏の経歴

織田剛氏は、ハーブファスティングの専門家として知られています。彼は長年にわたり、ハーブの効果や健康に関する研究を行っているとのことです。

織田氏は、日本国内外で数々のセミナーや講演を行い、多くの人々にハーブファスティングの知識を広めています。

彼の経歴は非常に豊富で、ハーブファスティングに関する専門知識を持っているだけでなく、その経験を通じて実践的なアドバイスも提供してくれています。

セミナーで得られる知識

織田剛氏はハーブファスティングの専門家であり、その豊富な経験と知識をセミナーで共有しているため、ハーブファスティングセミナーに参加することで、ハーブファスティングに関する様々な知識を得ることができます。

セミナーでは、ハーブファスティングの基本的な手順や効果的なやり方について詳しく解説されます。具体的なハーブの選び方や効果を実感するためのポイントも教えてもらえます。

ハーブファスティングに興味がある方は、織田剛氏のセミナーに参加してみることをおすすめします。織田剛氏の知識と経験から得られる情報は、ハーブファスティングの効果的な実践に役立つはずです。

ハーブファスティングセミナーの参加方法

ハーブファスティングセミナーに参加するためには、織田剛氏のnoteから登録をすると案内が届きます。

セミナー当日は、事前に指定された時間にオンライン会場に入室してください。セミナーでは、ハーブファスティングに関する基本的な知識や効果的な方法について学ぶことができます。また、織田剛氏自身の経験やノウハウも共有されることがあります。

ハーブファスティングセミナーに参加することで、効果的なハーブファスティングのやり方やポイントを学ぶことができるので、ぜひ織田剛氏のセミナーに参加して、ハーブファスティングの知識を深めてみてください。

織田剛氏のYouTube動画で学べる事

織田剛氏は、ハーブファスティングについての情報をYouTube動画で提供しています。

ただ、YouTubeで配信している情報はハーブファスティングに関することよりも、食糧危機や社会情勢などの情報が多いです。

稀にハーブファスティングに関する情報はアップされますが、それほど多くは無いのでハーブファスティングについて学びたい場合はYouTubeではなくセミナー動画を視聴した方が良いでしょう。

YouTubeでの動画は人によっては苦手だと感じるかもしれませんが、面白い内容になっているのでおすすめです。

ハーブファスティングを行うことによってどんなことが体に起こるのかについては、こちらの動画が参考になります。

まとめ:ハーブファスティングのやり方と実践した結果

この記事では、私が織田剛氏のセミナーで学んだハーブファスティングのやり方と効果についてお伝えしました。

少しずつではありますが、ハーブファスティングを始めた結果、体重が6.5kg減り、体脂肪率も4%減りました。また、体が軽くなり肌もつるつるになりました。

最近は、朝食は食べずに完全無欠コーヒーのみ、月に1度のファスティングをするだけで体重や体調を維持することができています。

ハーブファスティングの具体的なやり方についてはこちらをご参照ください。