アロマティカスは育てるのは簡単な植物ですが、生育が旺盛なので、増えすぎてしまったり茎が伸びすぎて徒長したりしてしまいがちです。

ですが、ちょっとした対策でこうしたちょっとしたトラブルは回避できます。

この記事では、アロマティカスの増えすぎ対策と上手な育て方についてご紹介します。花の咲かせ方や木質化を防ぐ方法も解説します。アロマティカスの魅力を存分に楽しむために、ぜひ参考にしてください。

[surfing_other_article id=”2624″]アロマティカスの増えすぎ対策

アロマティカスは放っておくと増えすぎてしまい、庭やプランターを占領してしまうことがあります。

とはいっても、手に負えなくなるほど強い繁殖力があるわけではないので、増えすぎてしまう理由を知ったうえで正しい対策をしておけば問題ありません。

ここでは、アロマティカスが増えすぎる理由とその対策についてご紹介します。

アロマティカスが増えすぎる理由

アロマティカスが増えすぎる理由は、主に以下の二つです。

- 種子が飛散して自然に発芽するため

- 根茎が伸びて増えるため

この2つの理由についてもう少し詳しくお伝えしていきます。

1.種子が飛散して自然に発芽するため

アロマティカスは花が終わると種子が風に乗って周囲に飛んでいきます。そして、適した場所に落ちると、自然に発芽して新しい苗ができます。

アロマティカスの種はたくさんできるので、気づかないうちにあちこちからアロマティカスが発芽していることもあるくらい、どんどん広がっていきます。

2.根茎が伸びて増えるため

アロマティカスは根茎型の植物で、地下から横に伸びる茎(根茎)から新しい芽を出します。

根茎は土の中で隠れているので、気づかないうちにどんどん広がっていきます。

そして、根茎から出た芽が成長して新しい株になります。このようにして、アロマティカスは密集して増えていきます。

増えすぎないためにすべきこと

アロマティカスが増えすぎないためにすべきことは、主に以下の二つです。

- 花が終わったら種子を取り除く

- 根茎を切り取って間引く

この2つの事項についてもう少し詳しくお伝えしていきます。

1.花が終わったら種子を取り除く

アロマティカスの花は長く楽しめますが、種子が飛散する前に摘み取りましょう。摘み取った花は乾燥させてポプリやハーバルティーにすることもできます。

また、種子を残したい場合は、花穂に紙袋や布を被せておくと良いでしょう。そうすれば、種子が飛んで行かなくなるので、様々なところで増えていくことはなくなります。

2.根茎を切り取って間引く

アロマティカスの根茎は土の表面近くにあるので、掘り起こして切り取ることができます。根茎を切り取ったら、必要な分だけ残して残りは処分しましょう。

また、根茎から出た苗も間引くことが大切です。間引いた苗は鉢植えにしたり他の場所に移植したりすることもできます。

以上が、アロマティカスの増えすぎ対策です。アロマティカスは増えやすい植物ですが、適度に管理すれば、香りと花を楽しむことができます。次に、アロマティカスの増やし方についてご紹介します。

アロマティカスの増やし方

アロマティカスが増えすぎてしまうことの対策についてお伝えしましたが、意図して増やす場合の増やし方についてご紹介します。

アロマティカスの増やし方は簡単ですが、増えすぎると蒸れやすくなって枯れる可能性もあります。適度に剪定して枝数を減らしたり、収穫して食べたりするといいです。

ここでは、種まき以外の方法で増やす方法について挿し芽と株分けの方法をお伝えします。

挿し芽で増やす方法

挿し芽で増やす場合は、伸びた茎を5cm程度に切り取って、水に浸けるか土に挿すだけです。

水に浸けた場合は、2~3日で根が出てきますので、根がある程度伸びたら土に植え替えます。土に挿した場合は、1~2週間で根付きます。

挿し芽は春か秋に行うのが適しています。

株分けで増やす方法

鉢の中が根でいっぱいになったら、鉢から出して根鉢を手で割ります。

割った株を別々の鉢に植え替えるだけで株分けは完了です。

春か秋に行うのが良いですが、植え替え時期に行うのが効率的です。

アロマティカス栽培に適した環境づくり

アロマティカスは地中海原産のハーブで日当たりと水はけの良い環境を好むので、日中は直射日光が当たる場所に置くと良いでしょう。

ここではアロマティカス栽培に適した環境づくりとして、土づくりと水・肥料やりのポイントについてお伝えしていきます。

アロマティカス栽培のおすすめの土と配合量

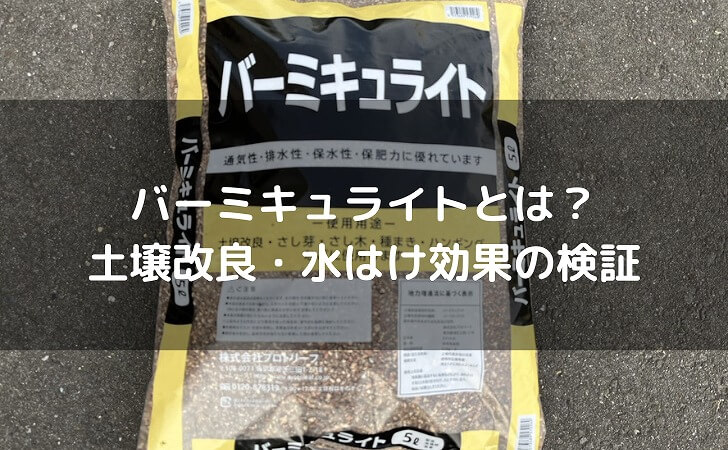

アロマティカス栽培には、水はけと通気性が良い土を選びます。市販の培養土に赤玉土や多肉植物用の培養土を混ぜると良いでしょう。

配合量は、赤玉土(小粒)8:バーク堆肥2か、赤玉土(小粒)7:腐葉土1:川砂2の割合で混ぜ合わせるとおすすめです4。

ハーブ用の土を使うときは、パーライトを2割ほど混ぜるとさらに適した用土になります。

ダイソーやセリアならどの土を使うべきか

ダイソーやセリアなどの100円ショップでは、様々な種類の土が売られています。

ダイソーの「サボテン・多肉植物の土」は多肉植物であるアロマティカスの栽培に適しているので使いやすいです。

そのほか、赤玉土や腐葉土も販売されているので、配合用として使えます。

ただし、配合する場合は川砂などダイソーやセリアなどの100均では販売されていない土もあるのでご注意ください。

水やりと肥料の与え方

アロマティカスは乾燥に強いので、水やりは控えめにする方が良いでしょう。土の表面が乾いたら、鉢底から水が出るまでたっぷりと与えてください。

また、肥料も少量を与えるようにします。アロマティカスは肥料に弱いので、与えすぎると葉が黄色くなったり枯れたりするためです。液体肥料や有機肥料などを月に1回程度与える程度で十分です。

アロマティカスの種まき時期と方法

アロマティカスの種まきは、春から夏にかけての暖かい時期が適期です。

種を水はけのよい土に浅く蒔いて、土を軽く押さえます。水やりは乾燥しない程度にして管理し、2~3週間ほどすると発芽してきます。

アロマティカスの発芽率は低いので、発芽率の低さを見越した量の種まきをしておくと良いでしょう。

発芽したら、日当たりのよい場所に移動します。元気の良い苗を間引きをして株間を広げて風通しがよくします。

水やりは土が乾いたらたっぷりと与えるようにします。肥料は必要ありませんが、あげる場合は液体肥料を2か月に1回程度与えましょう。

アロマティカスは種から育てることもできますが、発芽率が低く育成に時間がかかるため、挿し木や株分けで増やす方が簡単でおすすめです。

アロマティカスを鉢植え・プランターで育てる方法

アロマティカスは、鉢植えやプランターで育てることができます。鉢植えやプランターで育てる方法について、詳しく説明します。

鉢植えやプランターの選び方

アロマティカスを鉢植えやプランターで育てる場合は、以下のポイントに注意して選びましょう。

鉢やプランターのサイズ

株の大きさに合わせて選びましょう。株が小さい場合は、直径10cm程度の鉢やプランターがおすすめです。株が大きくなったら、一回り大きいものに植え替えましょう。

鉢やプランターの素材

陶器やプラスチックなどがありますが、どれでも構いません。ただし、陶器の場合は水分が透けるので、水やりの回数が多くなります。プラスチックの場合は水分が逃げにくいので、水やりの回数が少なくなります。

鉢底穴のあるものを選ぶ

必ずあるものを選びましょう。鉢底穴がないと、水はけが悪くなって根腐れの原因になります。鉢底穴があると、余分な水分が排出されて土が乾燥しやすくなります。

以上が、鉢植えやプランターの選び方のポイントです。次に、鉢植えやプランターで育てる方法についてご紹介します。

鉢植えやプランターへ植え付ける方法

アロマティカスを鉢植えやプランターで育てる方法は、以下のように行います。

- 鉢底に軽石や鉢底網などを敷いて水はけを良くする。

- 鉢底から5cm程度の高さまで赤玉土やベラミック土などの軽くて水はけの良い土を入れる。

- 根が自然に広がるように調整しながらアロマティカスを植え付ける。

- 鉢の縁から1cm程度下まで土を入れて固める。

- 水やりは鉢底から水が出るまでたっぷりと与えます。

- 春から秋にかけて、緩効性の化成肥料や有機肥料を与える。液体肥料を使う場合は、薄めにして月に1~2回程度与える。

上記の方法で、鉢植えやプランターの選定や植え付けを行うことで、適切に育てることができます。

アロマティカスの室内での育て方

アロマティカスは、室内で育てることもできます。室内で育てる場合は、以下のポイントに注意してください。

光が十分に当たる場所に置く

アロマティカスは光を好むので、窓際などの明るい場所に置くと良いでしょう。日中は直射日光が当たると良いですが、夏場は日焼けを防ぐためにカーテンなどで遮光してください。

湿度を適切に保つ

アロマティカスは乾燥に強いので、湿度が高すぎるとカビや病気の原因になります。室内は空気が乾燥しやすいので、水やりは控えめにする方が良いでしょう。土の表面が乾いたら、鉢底から水が出るまでたっぷりと与えてください。

温度を適切に保つ

アロマティカスは寒さに弱いので、冬場は温度が10℃以下にならないように注意してください。室内は暖房器具などで温度を調節することができますが、暖房器具の近くに置くと乾燥しすぎることがあります。適度な距離を保つようにしてください。

以上が、アロマティカスの室内での育て方のポイントです。次に、室内で育てるとつきやすい虫についてご紹介します。

室内で育てるとつきやすい虫

アロマティカスを室内で育てるとハダニがつくことがあります。ハダニは小さくて目に見えないほどの虫で、葉の裏側に住み着き、葉を吸って栄養を奪い、葉が白っぽくなったり黄色くなったりします。

ハダニを防ぐ方法は、以下のとおりです。

- 乾燥しない程度に水やりを行う。

- 週に2回程度、葉を霧吹きで湿らせる。

以上が、アロマティカスの室内で育てるとつきやすい虫とその対策です。

アロマティカスの植え替え時期と方法

アロマティカスの植え替え時期は、気温が高すぎず低すぎない春(4月~5月)か秋(9月~10月)が最適です。この時期なら、植物のストレスを最小限に抑えることができます。

万が一、真夏や真冬などの植え替えの適期ではないときに植え替えが必要になった場合は、根鉢を崩さないように慎重に移し替えるようにします。その際は一回り大きな鉢に植え替えるようにしましょう。

繁殖力が強いアロマティカスは根もよく茂るために、すぐに鉢の中が根でいっぱいになってしまいます。そのため、一年ごとに株分けをするか、一回り大きな鉢に植え替えるようにするようにします。

アロマティカスの植え替え方法は、以下のように行います。

- 植え替える前に、水やりをして土を湿らせて根が傷つきにくくする。

- 新しい鉢底に軽石や鉢底網などを敷いて水はけを良くする。

- 鉢底から5cm程度の高さまで赤玉土やベラミック土などの軽くて水はけの良い土を入れる。

- 現在の鉢からアロマティカスを抜き取る。

- 根が張り付いている場合は、鉢を叩いたりひっくり返したりして外す。

- アロマティカスの根をチェックして、傷んだり腐ったりした根はハサミで切り取る。

- 新しい鉢にアロマティカスを入れ、根が自然に広がるように調整する。

- 鉢の縁から1cm程度下まで土を入れて固める。

- 水やりをして完成です。水やりは鉢底から水が出るまでたっぷりと与えます。

以上が、アロマティカスの植え替え時期と方法です。

土を使わない!水耕栽培での育て方

アロマティカスを水耕栽培で育てるときは、挿し木と同じように5cmほどの茎を剪定して下葉を取り、切り口を水につけて育てましょう。

水は毎日変えて、直射日光を避けた日当たりのいい場所におきます。

根が十分に発根したらハイドロカルチャーに植え替えます。ハイドロカルチャーとは、土の代わりにハイドロボールやゼオライトなどの人工石を使って栽培する方法です。

ハイドロカルチャーで育てるときは、水やりや肥料などの管理が重要です。水やりは土が乾いたらたっぷりと与えましょう。肥料は液体肥料を2か月に1回程度与えるようにします。

水耕栽培で根が出ない・根腐れする原因と対策

水耕栽培をしてもアロマティカスの根が出ない原因は、以下のようなものが考えられます。

- 挿し木の時期が適切

- 挿し木の茎が弱い

- 水が汚れている

- 水位が高すぎる

- 発根促進剤を使っていない

挿し木は、春から秋にかけての暖かい時期に行うのが望ましいです。適した時期に元気な茎を選んで挿し木するようにします。

水は少なくとも2~3日に1回は変えて清潔に保ち、適切な水量を保つようにします。発根促進剤は必須ではありませんが、根が出やすくなるので塗っておくことをおすすめします。

次に、根腐れする原因についてですが、主な理由としては以下のようなものが考えられます。

- 水やりが多すぎる

- 容器が適切でない

水やりは土が乾いたらたっぷりと与えるようにし、底穴のない容器を使うと、水分や光の影響で根腐れしやすくなります。

アロマティカスの花が咲く時期と香り・花言葉

アロマティカスの花は、4月~8月にかけて咲きます。花の色は紫、青、白などがあり、ミントやオレガノに似ている爽やかな香りでリラックス効果があります。

アロマティカスの花言葉は「友情」と「沈静」です。友情は、香りがよく人と仲良くなれることから由来しています。沈静は、傷ややけどの治療に使われていたことから由来しているとされています。

アロマティカスの花の咲かせ方

アロマティカスは、4月から8月にかけて小さな花を咲かせますが、花が咲くと香りが弱くなると言われています。そのため、香りを楽しみたい場合は、花芽が出たら摘むことがおすすめです。

もし花を咲かせたい場合は、以下の点に注意してください。

- 日当たりのよい場所に置く。

- 水やりを控えめにする。

- 肥料を与えない。

以上がアロマティカスの花の咲かせ方です。

花が咲かないからと肥料をたくさん与える人がいますが、肥料を与えると葉が茂って花が咲きにくくなってしまいます。

アロマティカスを木質化させない方法

木質化とは、生長するにつれて株元の茎が茶色く硬化してしまうことを言いますが、アロマティカスも木質化を起こすハーブです。

木質化した部分は脇芽が出にくくなり香りも弱くなってしまうので、木質化させない対策をしておくと良いでしょう。

木質化を防ぐには、以下の方法がおすすめです。

1.こまめに剪定する

剪定すると新しい葉や茎が出やすくなり、栄養分が分散されます。剪定した部分は挿し木で増やすこともできます。

2.日当たりのよい場所に置く

日光が不足すると茎が伸びて木質化しやすくなります。日当たりのよい室内の窓際やベランダなどが適しています。

3.水やりを控えめにする

水やりが多すぎると、根腐れの原因になります。土が乾いたらたっぷりと水を与える程度にしましょう。

4.肥料を与えない

肥料を与えると、葉が茂って木質化しやすくなります。基本的には肥料は必要ありませんが、あげる場合は液体肥料を2か月に1回程度与えましょう。

木質化したらどうするべきか

木質化してしまったアロマティカスは、挿し芽で増やして新しい株を作ると良いでしょう。

アロマティカスは挿し芽で簡単に増やせるので、定期的に株を新しくしていくのがおすすめです。

また、もしも木質化した部分をそのままにしたい場合は、根詰まりを起こしていないか確認しておくと良いです。根詰まりが疑われる場合は、暖かい時期に植え替えるか、挿し芽で育て直すとよいでしょう。

アロマティカスを剪定・切り戻しする方法と目的・時期

アロマティカスを剪定・切り戻しの目的は、以下のようなものがあります。

- 茂りすぎた葉を整えて、風通しをよくする。

- 木質化した茎を除去して、香りを強くする。

- 脇芽や新芽を出させて、株をふさふさにする。

- 剪定した茎を挿し木で増やす。

剪定・切り戻しの方法は、以下のような手順で行います。

- 剪定前に数日間水やりを控えて、土を乾かし気味にしておく。

- 切れ味のよい清潔なハサミで、伸びすぎた茎や木質化した茎をカットする。

- 新芽や脇芽が出ている部分は残しておくと、新しい葉が茂りやすくなる。

- 剪定後は風通しのよい日当たりの良い場所に置き、水やりは土が乾いたらたっぷりと与える。

剪定・切り戻しの時期は、春から秋にかけての暖かい時期が適しています。

寒さに弱いアロマティカスは、冬に剪定すると回復が遅くなるか、枯れてしまう可能性があります。生長が旺盛な春から夏にかけて剪定すると、その後の成長もスムーズです。

アロマティカスの育て方に関するQ&A

ここでは、アロマティカスの育て方に関するQ&A(質問&回答)を紹介します。

- アロマティカスがひょろひょろしている理由と対策は?

- アロマティカスが枯れる原因は?

- アロマティカスが伸びすぎる原因と対策は?

- アロマティカスの葉が反る原因と対策は?

上記の問いについて詳しく回答していますので、参考にしてみてくださいね。

アロマティカスがひょろひょろしている理由と対策は?

アロマティカスがひょろひょろしているのは、日光不足による徒長が原因の可能性があります。

アロマティカスは日光を好むので、日当たりのよい場所に置くと元気になります。ただし、真夏の直射日光は強すぎるので、半日陰に移動するか日よけをしてあげると問題なく夏越しができます。

徒長した部分は元に戻らないので、カットして挿し芽で育て直すと良いでしょう。

アロマティカスが枯れる原因は?

アロマティカスが枯れる主な原因は以下の4つです。

- 寒さ

- 水やりの過不足

- 日光不足

- 根詰まり

それぞれの項目について少し補足をしていきます。

1.寒さ

アロマティカスは寒さに弱く10℃以下になると枯れてしまいます。そのため、冬は10℃以上の室内で育てるようにしましょう。

2.水やりの過不足

アロマティカスは多肉質な葉に水分を蓄えているので、水やりは土が乾いたらたっぷりと与えるのがポイントです。水やりが多すぎると根腐れの原因になります。

3.日光不足

アロマティカスは日光を好む植物です。特に冬場は日照時間が短くなるので注意が必要です。

4.根詰まり

アロマティカスは生長が旺盛なので、1年に1回は植え替えが必要になります。根詰まりすると、水や養分をうまく取り込めなくなり、徐々に弱って枯れてしまいます。

アロマティカスが伸びすぎる原因と対策は?

アロマティカスが伸びすぎる原因は、主に日光不足です。アロマティカスは日光を好むので、日光不足になると茎が伸びて徒長することがあります。

対策としては日光が当たるところで育てるという一言に尽きますが、その他の対策としては剪定や伸びすぎた枝をカットして挿し芽で増やすことが挙げられます。

アロマティカスの葉が反る原因と対策は?

アロマティカスの葉が反ることは、以下のような理由が考えられます。

- 日光不足

- 水切れ

- 寒さ

対策についてはこれまでに記載しているので割愛しますが、こうした原因について対処することで葉が反ることなく育てられるようになるはずです

まとめ:アロマティカスの増えすぎ対策と育て方のポイント

アロマティカスを育てる際に増えすぎてしまうのを防ぐポイントは次のとおりです。

- 花が終わったら種子を取り除く

- 根茎を切り取って間引く

このポイントを押さえることで、意図しないところへアロマティカスが増殖していくこともありませんし、株がどんどんと大きくなるのを防ぐことができます。

アロマティカスを育てるのはそれほど難しいことはありませんが、増えすぎることの対策だけでなく木質化を防ぐ方法や冬越しの方法などもご紹介しましたので、これからアロマティカスを育ててみたいという方はぜひ参考にしてみてくださいね。

また、アロマティカスのゴキブリへの効果など毒性や食べ方については、こちらのページにまとめています。気になる方はあわせてご参照ください。

[surfing_other_article id=”2624″]